Images d’été | Lumières du Nord | Mur de l’Atlantique

Peintures et dessins

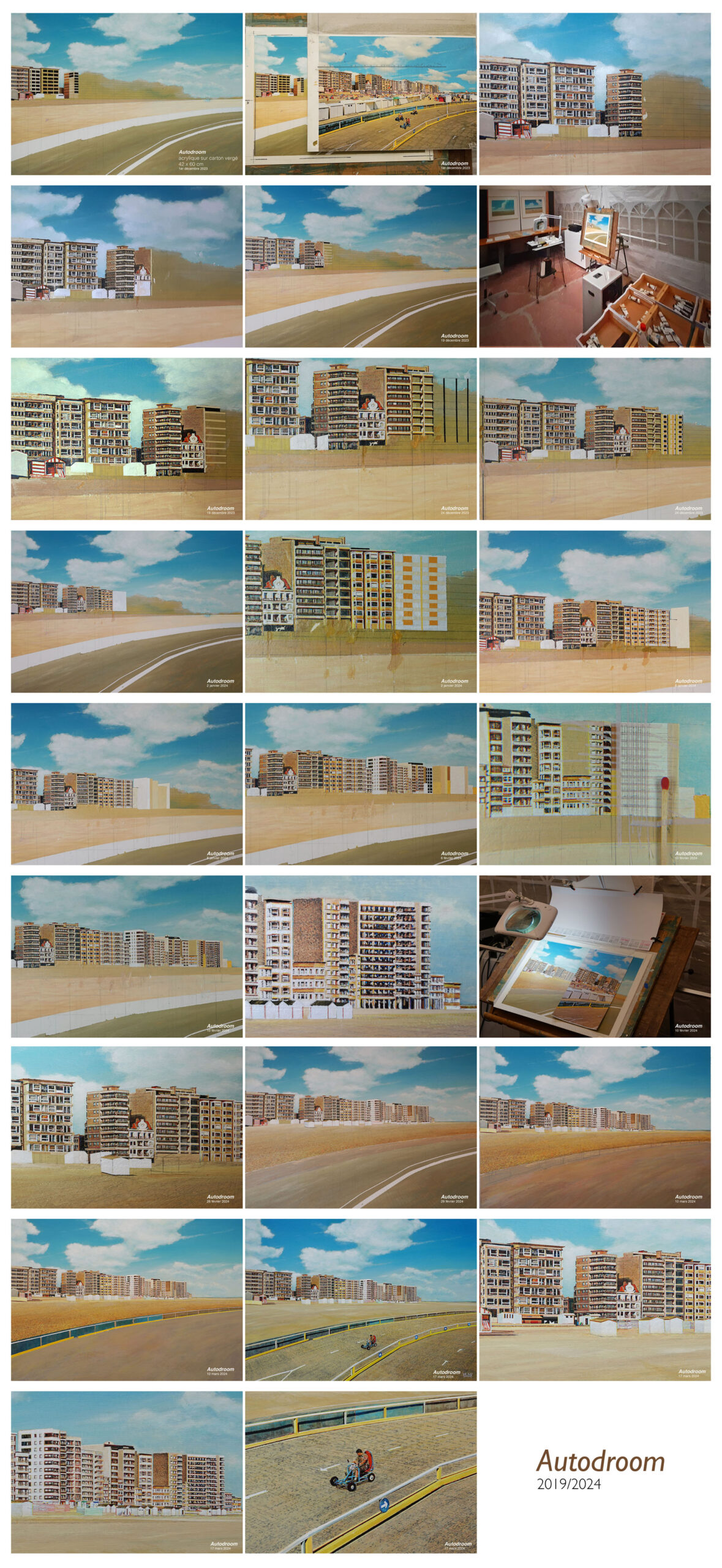

La série Images d’été est constituée de peintures acryliques sur carton blanc 42 x 60 cm.

Michel Peetz commence à peindre ces œuvres en 2018. Elles naissent en continuation directe des Cartes postales : même grand beau temps dans le ciel, ocres outranciers pour figurer la digue et la plage.

Michel Peetz et son bistouri

Il y a quinze ans, Michel Peetz m’amusait. Son travail me faisait l’effet d’un clin d’œil joyeux. Notre homme apparaissait au coin d’un parcours d’artistes, il y posait sa caravane Estérel. Que des curieux passent la tête au coin de la portière, il les invitait. Assis sur les coussins revêtus de motifs orange et marron années soixante, nous découvrions des cadres de huit cartes postales, des vues de la côte belge. Une nostalgie nous envahissait alors, celle des juillets-aouts de nos jeunes années, la digue, les cuistax et les gaufres à la pâte si légère, coiffées d’un énorme plotch de crème chantilly. Mais l’artiste nous détrompait, non, non, ce n’étaient pas des cartes postales d’époque. C’étaient des photos qu’il avait prises l’année d’avant. Utilisant ensuite les ressources des logiciels de traitement des images, il avait reproduit les codes esthétiques propres aux éditeurs de cartes postales des années 1960… un ciel où alternent un bleu intense et les motifs de nuages blanc immaculé… l’absence totale de voile atmosphérique… l’effacement de presque tous les véhicules et nombre de passants, à tel point que le centre d’Ostende pourrait passer pour une cité-jardin — nous devrons revenir sur ce dernier point. Le brillant sur l’image était au rendez-vous et quelquefois aussi la découpe finement ondulée du carton, les anciens se souviennent, on pouvait s’y blesser le doigt. L’artiste reproduisait l’usure due aux manipulations. Je me souviens aussi d’une carte qui représente des immeubles sur la digue… un appartement est pointé au stylo-bille, comme quand une famille de vacanciers renseignait son lieu de séjour à Mononcle Joseph et Tante Julienne, restés à Uccle. Cerise sur le gâteau, les travaux portent la griffe des éditions Pemi, un alias commercial inventé par l’artiste. Attention, chacune de ces cartes représente plus de dix heures de travail.

Michel Peetz s’est ensuite tourné vers deux villes wallonnes, Namur et Charleroi, pour exercer le même art d’éditeur de cartes postales. Ici, le public aperçoit mieux le décalage. Le photographe a pris pour cadre une cité d’habitations sociales ; une façade d’immeuble des impôts ; les masses de béton d’une station de métro certes construite, mais jamais mise en service. L’hiatus appelle une question : peut-on donc fabriquer du pittoresque en s’inspirant d’un paysage inintéressant, voire d’un paysage laid ? Sous-question : Lorsque je trouve de la nostalgie à feuilleter un album de cartes postales de la côte belge, n’est-ce pas seulement le souvenir des vacances qui donne à ces lieux une aura de beauté ?

Je savais que Michel Peetz pratique la peinture. Il m’a montré de vastes ciels nuageux en revendiquant la filiation de peintres comme Jacob van Ruisdael (Haarlem, vers 1628 — Haarlem ou peut-être Amsterdam, 1682). Il me parlait du temps de séchage de chaque couche — c’était de la peinture à l’huile.

C’est cependant vers l’acrylique qu’il nous faut maintenant regarder. En 2018, l’artiste participait à l’exposition collective Territoire en Paysage — Arts plastiques en Province de Namur — Art actuel, organisée à Gembloux par le Service provincial de la culture. Nous y découvrions, sous le titre Deux images d’été, deux cartons de 42 x 60 cm, superposés, peints à l’acrylique. Le blanc irréprochable des nuages est au rendez-vous et les ciels approchent le turquoise. Le quart inférieur est consacré aux ocres, le sable de la plage dans un cas, le pavement de la digue dans l’autre. Entre ciel et ocre, la mer aligne à peine un ruban. L’artiste semble avoir cherché l’image la plus simple du littoral. Notez cependant la construction en perspective des pavés de la digue. Chacun de ces paysages, baignés de soleil, accueille non pas les légions armées de parasols, pelles de plage et filets à crevettes, mais seulement cinq êtres vivants. Le chien, l’enfant et quatre adultes semblent chaque fois cimenter une cellule familiale. Cette expansion littorale serait-elle donc le lieu d’un enfermement ? La disparition de la foule pense-t-elle la fin du lien social ?

Nous voici en 2024 et une troisième œuvre entre dans la série. Elle est baptisée Autodroom. Presque tout l’horizon y consiste en une vingtaine de blocs d’appartements, d’une dizaine d’étages. Bâtiments sans ornement et en toit-terrasse — vous reconnaissez le style rationaliste arrivé en vogue après 1955 —, on voit ces tours, cimentées l’une contre l’autre, former une muraille. Elle est à peine interrompue trois fois, ici par le débouché d’une rue, et l’on entrevoit l’intérieur de la station balnéaire ; plus loin c’est un immeuble de seulement trois étages, que j’imagine art déco ; et observez cette façade blanche aux airs néobaroques et son toit à pans de tuiles. J’aimerais y voir un survivant des hôtels fréquentés en 1914 par le touriste Stefan Zweig…

Une saillie de la côte, c’est pour le randonneur une promesse et pour le visiteur un mystère. Qu’y a-t-il plus loin ? Une autre station balnéaire, une aciérie, un port de pêche ? Pour construire une telle courbure du littoral, le peintre a, dans le tiers droit, utilisé des moyens infimes. C’est un grand moment classique. Cette figure permet de retrouver la mer, à peine un fil d’épaisseur, et un horizon à la Jacob van Ruisdael, qui contraste avec le mur d’immeubles et s’en fait peut-être l’accusateur, votre regard décidera.

Remarquez, dans Autodroom comme ailleurs, la construction des perspectives. Lorsqu’une cabine de plage s’enfonce dans le sable par un de ses côtés, mais pas de la même manière que ses voisines, le pinceau est discret. Et efficace. Les courbes du circuit de cuistax me coupent le souffle.

Pour peindre les trois œuvres, Michel Peetz évalue le travail à plus de mille heures. Mais en se limitant à la précision de la technique, on perdrait de vue l’étrangeté qu’elles dégagent. Ce garçon pédalant, le seul être animé qui soit visible dans un paysage pourtant bâti pour accueillir la multitude, j’y vois la condition humaine, dans ce qu’elle accueille comme saisons d’effort et de solitude.

Bien sûr, le peintre se raconte. Mais je n’en parlerai pas. Cela supposerait un outillage psychologique dont je suis dépourvu. Juste ceci : ces trois tableaux portent un lyrisme qui parle à certains plis de ma psyché. La précision technique y contribue et, pour sûr, la justesse du dessin. C’est un bistouri qui me touche au plus profond.

Yves Jeunehomme, avril 2024